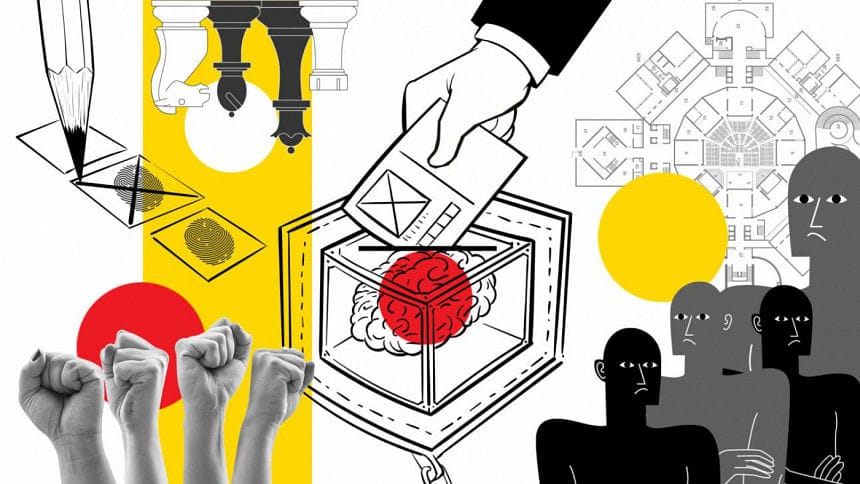

PR পদ্ধতি: বিকল্প অংশগ্রহণের দ্বার, নাকি গণতন্ত্রের দূরবর্তী দ্বিধা?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে যখন বারবার প্রশ্ন উঠছে—গণতন্ত্র কতটা কার্যকর? নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা কতটা আছে? তখনই আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি বা PR নিয়ে আলোচনা ঘনীভূত হয়েছে। কেউ একে সম্ভাবনার নতুন দরজা বলে দেখছেন, কেউ এটিকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের জন্য আরেকটি জাল বলে মনে করছেন। কিন্তু আসলে প্রশ্নটা হলো—PR পদ্ধতি কি বাংলাদেশের মতো একটি রাজনৈতিকভাবে অস্থির, আদর্শহীন ও নেতৃত্বসংকটে ভোগা দেশে যথার্থ সমাধান হতে পারে?

PR পদ্ধতির মূল দর্শন খুবই স্পষ্ট—ভোটের হার অনুযায়ী দলগুলো সংসদে আসন পাবে। এতে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ক্ষুদ্র দলগুলোও সুযোগ পাবে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের, যা বহুদলীয় অংশগ্রহণের পথ খুলে দেয়। রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব দেশগুলো—যেমন জার্মানি, নেদারল্যান্ডস বা সুইডেন—এই পদ্ধতিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলনামূলকভাবে ভিন্ন। এদেশে রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কেন্দ্রভিত্তিক এবং অনেকাংশে একনায়কতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত হয়। দলীয় মনোনয়ন নির্ধারিত হয় যোগ্যতা, ত্যাগ বা আদর্শ নয়—সম্পদ, আনুগত্য ও অবস্থান দেখে। এমন বাস্তবতায় যদি PR পদ্ধতিতে সংসদ সদস্য মনোনীত হয় কেবল দলীয় তালিকা থেকে, তাহলে গণমানুষের সঙ্গে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকবে না। ভোটার জানবে না, তার ভোটে কে প্রতিনিধি হবে। এটি একধরনের ‘রাজনৈতিক দূরত্ব’ তৈরি করবে—যা গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোর বিপরীত।

বর্তমান বাস্তবতায় রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ, আস্থা ও প্রত্যাশা নেমে এসেছে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। কারণ রাজনীতি এখন আর নীতি, আদর্শ বা জনগণের অধিকার রক্ষার মাধ্যম নয়—বরং এটি অনেকের কাছে ক্ষমতা, পেশা কিংবা লোভ-লোভনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এমন বাস্তবতায় PR পদ্ধতি চালু হলে রাজনীতি আরও বেশি ‘পেশাভিত্তিক’ হবে, আর অংশগ্রহণ হবে সুবিধাবাদীদের হাতে কেন্দ্রীভূত। জনগণের হাতে থাকবে কেবল দলকে ভোট দেওয়ার সুযোগ, কিন্তু নেতৃত্ব নির্বাচনে কোনো প্রভাব থাকবে না।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শিক বিভক্তি গভীর। আওয়ামী লীগ একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত দল, যারা ‘উন্নয়ন’ ও ‘স্থিতিশীলতা’র যুক্তি দিয়ে একদলীয় ধাঁচে ক্ষমতা চর্চা করছে। PR পদ্ধতি এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায় না, কারণ এতে অনেক ক্ষুদ্র দল বা বিরোধী কণ্ঠ স্বর মিলিয়ে ফেলবে সংসদে। অন্যদিকে বিএনপি নিজেকে গণতন্ত্র ও পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও বাস্তবতা হলো—তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও নেতৃত্ব সংকট রয়েছে। তারা হয়তো PR পদ্ধতির মাধ্যমে কিছু জায়গা পেতে পারে, কিন্তু দলীয়ভাবে গণতন্ত্র চর্চা না থাকলে এ সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

বামধারার রাজনীতি বরাবরই এই পদ্ধতির পক্ষে। কারণ এদের আদর্শিক শক্তি সংসদে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয় প্রচলিত পদ্ধতিতে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বামদলগুলো নিজেরাই তো বারবার জোটভাঙা, ভেতরের কোন্দল এবং নেতার ব্যক্তিকেন্দ্রিক দখলদারিতেই ব্যস্ত থাকে। সুতরাং PR পদ্ধতি মানেই কার্যকর প্রতিনিধিত্ব, এমন ভাবনার বাস্তবতা এখানে প্রশ্নবিদ্ধ।

তরুণ বা বিকল্পধারার যেসব রাজনৈতিক সংগঠন উঠে এসেছে—তারা অনেকেই PR পদ্ধতির দাবি তুলছে। এতে তাদের প্রবেশপথ সহজ হবে সংসদে। কিন্তু সত্যি কি তারা নীতির রাজনীতি করতে চায়, নাকি মাত্র কয়েকটি আসনের হাতছানিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক মার্কেটিং ও বাণিজ্য চালাতে চায়? এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে দেশের সাধারণ ভোটার, যিনি বছরের পর বছর একজন প্রার্থীর সঙ্গে সামাজিক, পারিবারিক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক ধরে ভোট দেন, তিনি যদি জানেন না তার ভোটে কে নির্বাচিত হবে, তাহলে ভোট দিতে আগ্রহ হারাবেন। মানুষের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির আত্মিক সম্পর্কটাই যদি হারিয়ে যায়, তাহলে গণতন্ত্র নামের কাঠামোটির ভেতর শুধুই থাকবে ক্ষমতার দৌড় ও কৌশল।

আসলে PR পদ্ধতির প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—আমরা কি এখনো গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্তগুলো পূরণ করতে পেরেছি? যেমন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক সহনশীলতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও দলীয় গণতন্ত্র—এই মৌলিক ভিত্তি গঠনের আগে PR পদ্ধতির মতো কাঠামোগত সংস্কার অনেকটা সাজিয়ে রাখা ঘরেই ছাদ বসানোর মতো।

এছাড়া PR পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য যে সাংবিধানিক পরিবর্তন, জাতীয় ঐকমত্য ও জনপ্রশাসনের দক্ষতা প্রয়োজন, তা আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। বরং এমন একটি পদ্ধতি যদি দায়িত্বহীনভাবে চালু করা হয়, তবে সেটি রাজনীতিকে আরও অস্থির, দলীয়কেন্দ্রিক এবং জনবিচ্ছিন্ন করে তুলতে পারে।

গণতন্ত্র মানে কেবল নির্বাচন নয়। এটি এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যেখানে ন্যায্যতা, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা, এবং সর্বোপরি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে। PR পদ্ধতি এসব অর্জন করতে পারবে কি না, সে প্রশ্ন এখন সময়ের দাবি। একদল এটি চাইছে ক্ষমতায় যাবার সহজ পদ্ধতি হিসেবে, আরেকদল চাইছে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে একে অস্বীকার করতে।

অতএব, এখন সময় হয়েছে গণতন্ত্রের কাঠামো নয়, চর্চা ও চেতনার সংস্কার করার। জনগণের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সবার আগে দরকার অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, স্বচ্ছ দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক সহনশীলতা, এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা। তারপর যদি সময়, পরিপক্বতা ও চাহিদা তৈরি হয়—তবে PR পদ্ধতির মতো সংস্কার যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে।